国営石油、新規製油所30年でゼロ

国内需要4割を輸入、重い財政負担

インドネシアの国営石油プルタミナは長年、上流の精製能力の不足に悩まされてきた。国内の石油精製能力は需要の6割程度にとどまり、新規製油所の建設はこの30年近く途絶えたまま。産油国でありながら生産不足を輸入で穴埋めする構造が常態化し、補助金財政の負担も膨らむ一方だ。プラボウォ・スビアント政権は現状を打破しようと政府系ファンドのダナンタラを通じた投資促進を急ぐが、プルタミナが長年、国内市場の独占的地位と補助金に守られ、収益の安定を優先するあまり戦略的な設備投資を怠ってきた体質にどこまで切り込めるかが焦点となっている。(ジャカルタ日報編集長 赤井俊文)

財務相「プルタミナは怠けている」

「プルタミナが怠けているだけだ」―。先月末の国会でプルバヤ財務相は同社の精製所建設が進まないことについてこう痛烈に批判した。

プルバヤ氏によると、かつて海事・投資担当調整大臣の補佐官を務めていた2018~2020年頃、中国企業との協業で製油所を建てる提案をプルタミナに持ちかけたが、「既存設備で手一杯」との理由で断られたという。同氏は「7カ所新設の計画を自分たちで立てたくせに、一つも実現していない」と痛烈に批判した。その上で、国会議員らに対し「プルタミナの業績をしっかり管理するよう協力してほしい。精製能力を増やせないからインドネシアは高い燃料を輸入する羽目になり、特にシンガポールから買わされて国家的な損失が出ている」と訴え、国会による監視強化を求めた。

製油所は30年新設なし

インドネシアの燃料消費量は日量150万バレルを優に超えるとされ、自国の石油生産も精製能力も急増する需要に追いついていない現状だ。その結果、原油・燃油の輸入額は国家財政と経常収支に重くのしかかっている。公式統計によれば、2024年の石油・ガス輸入額は合計362.8億ドル(約5兆円)にも上った。

老朽化で事故多発

投資の停滞はインフラの老朽化も招き、安全面でのリスクも顕在化している。近年プルタミナの製油所や関連施設では火災や爆発事故が相次いだ。

この3年間だけでも西ジャワのバロンガン製油所(2021年3月)や中部ジャワのチラカプ製油所(2021年6月・11月)、東カリマンタンのバリクパパン製油所(2022年3月・5月)、リアウ州のドゥマイ製油所(2023年4月)で立て続けに火災が発生し、さらにジャカルタ北部プルンプンの燃料貯蔵施設では2023年3月に大規模火災で多数の死傷者を出した。

専門家からは「度重なる事故はプルタミナの安全管理体制の不備を露呈している。徹底的な事故調査と設備の刷新を怠れば、同様の惨事が繰り返されかねない」との厳しい指摘も出ている。

硫黄含有量で周辺諸国に大差

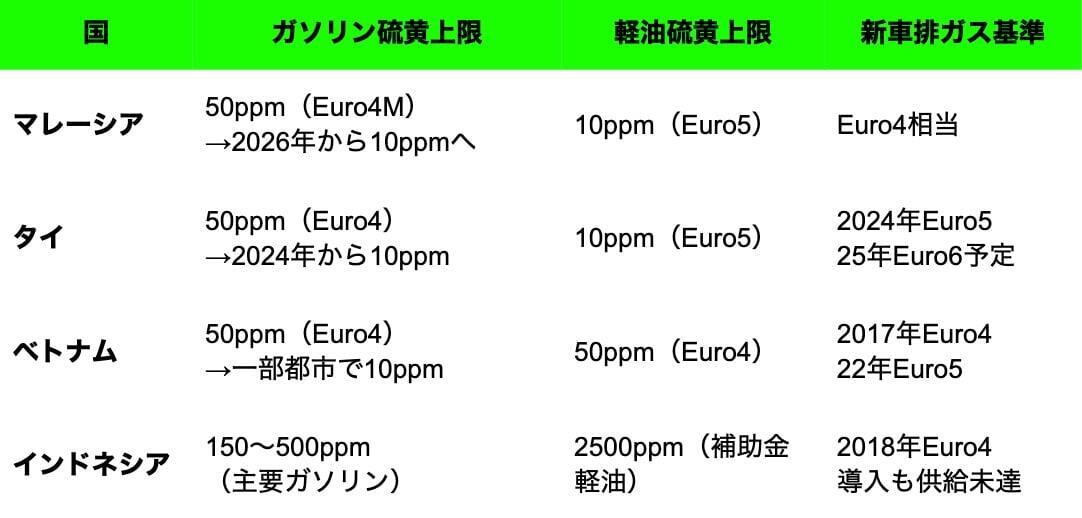

東南アジア諸国の燃料品質を比較すると、インドネシアの遅れは際立つ。

マレーシアはすでに欧州連合(EU)が定めた自動車の排出ガス規制基準のEuro5軽油(硫黄10ppm)を全国導入し、ガソリンも2026年から同水準へ移行する。タイは2012年にEuro4を施行し、2024年にEuro5燃料と車両基準を同時導入予定で、ベトナムも2017年からEuro4、2022年にEuro5を全国適用した。

これに対し、インドネシアの主要燃料は硫黄濃度でタイやベトナムの10倍、マレーシアの50倍以上に達する。ASEANで唯一、依然として「Euro3以下」の燃料が主流であるとされる。

この格差の背景には、補助金政策と政治的抵抗がある。低価格を維持するために、国民向け補助金が長年にわたり安価な低品質燃料を支えてきた。政府が燃料の環境基準を引き上げれば、価格上昇が避けられず、物価上昇や世論反発を招く可能性が高い。

結果として、ASEAN各国が「高品質燃料と経済成長の両立」を進める中で、インドネシアのみが「安さ優先・環境後回し」の構造から抜け出せていない。ジャカルタの空気汚染は世界でも有数の酷さであるが、燃料品質の低さがこの一因ともなっている。

投資加速も、即効性は見込めず

こうした事態を受け、プラボウォ大統領はエネルギー自給の強化を優先課題に掲げ、製油所整備の加速に乗り出している。今年3月には限定閣議で、全国で合計日量100万バレル規模の製油所を新設する計画が承認された。ダナンタラを活用し、米国などからの技術導入による小型モジュール式製油所の建設案も浮上している。

具体案の一つとして、エネルギー鉱物資源省は処理能力50万バレル/日の大規模製油所新設を提案しており、必要投資額は約125億ドルに上る見込みだ。新設先はスマトラ島、カリマンタン島、東部インドネシア地域など全国16か所が候補に挙がっているという。

しかし、長年停滞してきた製油所整備を短期間で挽回するのは容易ではない。大型製油所の建設には通常数年を要し、巨額の資金調達や高度な技術確保といったハードルが立ちはだかる。実際、過去に発表された海外石油メジャーとの提携プロジェクトの多くは採算性の見解相違などから中止・延期に追い込まれ、計画倒れとなってきた。

インドネシアが最後に大規模製油所を稼働させたのは1994年まで遡り、以来30年もの間、数々の新設計画が試みられては頓挫してきた歴史がある。こうした構造的な困難を踏まえると、現在打ち出されている新計画も軌道に乗るまで時間を要するとみられる。

また、小型モジュール式は建設期間を短縮できるものの、1か所あたり数万~10万バレル規模と能力が限られ、大型設備のような規模の経済も得られにくい。国内の石油需要増加に追いつくには焼け石に水で、根本的な輸入依存解消にはなお不十分との指摘がある。

長年の投資停滞がもたらした経済・財政への歪みを正すには、相応の時間と覚悟が求められる。プラボウォ政権の下でようやく第一歩が踏み出されたものの、国内精製能力の抜本的な底上げと燃料輸入構造からの脱却は、中長期的な課題となる見通しだ。

政府はエネルギー安全保障を強化しつつ、財政面で肥大化した補助金の縮減にも取り組む必要がある。急務の改革に着手した今、インドネシアが直面する「怠慢のツケ」の解消には、これから長い歳月と不断の努力が避けられない。(終)